有人说《长安十二时辰》24个小时拍了52集太水了,你认同吗

很高兴能回答这个问题。回答满意请点赞哦!

看到很多人在质疑集数太长会注水,我就来单纯说下52集合不合理。我的观点是其实很紧凑的。

长安十二时辰》,听名字就知道只讲一天的故事。看书前我是倾向于拍电影的,一天的事,拍电视20集都嫌长。但是!拜读完原著后,突然发觉,电影怎么可能把细节拍完!

《长安十二时辰》这个电视剧名字一听你就一目了然,讲述的就是长安十二个时辰的故事,易烊千玺饰演的谋士和雷佳音饰演的死囚需要携手在一天之内解决长安遇到的困境,因为是紧急情况,所以他们只有十二时辰的时间。

先说主线张小敬和李泌。张小敬全书从头打到尾,打斗戏懂吧,光是看他打架就至少能来20集。李泌在里面其实描写不算多,但毕竟是和张小敬一起并肩作战,在幕后支持行动的人,他做的事,包括后面被绑架各种,不用编剧扩写也得拍10集。

再说反派龙波那条线。龙波和张小敬关系得交代吧?整个策划行动得理吧?后面和张小敬的对手戏得有吧?再怎么压戏份也得拍到5集。这书可不只三条线,檀棋、闻染、贺知章、姚汝能、徐宾、崔器......描写出彩的人物太多了。写下来反倒觉得60集不够了。

雷佳音的演技是毋庸置疑的,但总是觉得少了一点点张小敬的狠辣劲儿,有点萌……千玺的颜绝对能打,也很符合角色,很期待演技啊!

其实很多人对于这剧担心是因为导演前作是拖到不行的《海上牧云记》,可以短短讲完的故事硬拖了70集,任谁都会有点心理阴影。

所以长安十二时辰的编剧也是我特别操心的一点,能不能把故事改编出彩,还是要打个问号。

十二个时辰也不是记录主角一个人一天生活的镜头啊。是好几个人的。里面人物关系很复杂,就算主演的镜头压缩到三个时辰,还有千玺的镜头压缩到两个时辰,还有反派龙什么都,也压缩到两个时辰。算算几个时辰了,而且后期千玺戏份很多,各种心理活动,回忆得要时间吧。

这里的回忆不是凑字数的,虽然故事是发生在十二个时辰内,但是人物的各种复杂关系得交代下吧,算半个时辰好了,已经不能再压缩了吧。

还有各种配角,太子啊,檀棋啊,葛老啊,好多镜头。我感觉电视一点不拖沓,开头几分钟就主角出场,不到五分钟千玺(男二)也出场。开头十分钟就把事件交代了,很紧凑。我还担心没看过书的看不懂呢。

马伯庸马亲王确实很厉害,他写的书,短短十二个时辰,分成24章,每章半个时辰,每章后面还有一副人物gps位移图。把大唐西市,东市,怎么营业,几点关门,中间怎么隔断,哪里是住宅区,皇宫又在哪里交代的很清楚,简直就是一个极简唐代史。这些多费笔墨呀。当然电视是拍不出来的。

总之,不拖沓,很简练。就是模仿美剧24小时破案那部的

不认同。

十二时辰,24小时,看起来很短,实际上它可以有非常多的故事可讲。

别说古代一国都城内发生的事,你就是讲普通人一天的生活,都需要相当的时长方可讲完。

你就比如讲一群大学生相约出游的故事,你就讲他们旅行中一天发生的事。首先,故事中人物的背景、人物间关系、事件起因你得交代吧?就这些就至少需要一集才可以详细交代清楚。

旅行途中,如果他们因为某些原因分头行动,比如有人想去一个地方玩,而另一些人想去其他地方,还有一些人就想在酒店待着,那就有了三条故事线,这三天故事线是同时发生,但你起码得用三倍时长来讲吧?

还有其他很多情况。

综上所述,最终你会发现,你拍24小时的故事,拍出来的成品时长可能远远不止24小时。

你应该这样算,李必的十二时辰加赵小敬的加崔器的加,,,,,,的,这样加起来是多少时辰,因为情节可拆可合或单线描述或多线组合。当然还有纵向描述如某人的回忆等。十二时辰是一个点,这个点可扩散成无限个线或面或立体的三维。这样想就算拍一万集也是可以的

其实你走进了一个误区

十二时辰从时间层面来说很短

但是扩展到空间就很恐怖了

试想一下现在1个小时和你产生交集的事件有多少?可能什么都没有

但如果是10个人呢?100个人呢?

通俗一点的说:上面千根线,下面一根针

线是人物线,针是时间

所以52集不水,如果想拍,1万集都可以。看编剧能力

《长安十二时辰》大结局了,那样的长安,值得救吗

当然,这个没有什么可疑问的。但是,虽然结局了,却存在不少的遗憾

仔细的看来,有这么几个事情急需一吐为快。

檀琪和张小敬最终没有走在一起

在《长安十二时辰》中最有CP感的莫过于檀琪和张小敬了。从张小敬从死牢里走出来的那一刻,檀琪就莫名的对这个死囚产生了感觉。一个经常在死亡边缘徘徊的人能够和太子身变的丫鬟就这样产生了交集。

一天的功夫下来,两个人从最初的相识到相知,也算是有缘相聚,怎奈何在最后的时刻,檀琪选择的却是留在宫中,做了李必和张小敬的暗桩。这姑娘的确是不一般。

谁在帮助姚汝能?

姚汝能已经消失了很多集了,在最后却又突然地现身了。这一点很是令人狐疑。在姚汝能被打了之后,在街上一个红衣人给他指了条“明路”,说的是能够让他重现他爷爷当年的辉煌。可是,姚汝能自己有几斤几两,他心里跟明镜儿似的。这或许就是姚汝能最终再次露面的原因所在。

有一个细节大家也看到了,帮助他的人在离走前给了他一枚番邦的金币。所以,从这里我们也可以猜得出来,帮助姚汝能的人很可能就是番邦的人。而且,还是熟知大唐历史的人。

张小敬出身唐朝军人,之后退伍委任唐城地方安保“不良人”,长期协调维护地方安全工作,后因处事不当违反唐律被关押狱中。负责唐城保安工作的靖安司发现了混入唐城的可疑人员,由于张小敬对事发地点人事与地理的熟悉,靖安司特例委派张小敬戴罪立功、侦破此案。经过张小敬的一番调查,发现敌人的阴谋是为了在上元节晚上的集会中制造混乱。距离上元节花灯大会只剩下短短的几个时辰了,张小敬必须在上元节花灯大会前抓住搞破坏的刺客。在调查与追捕中张小敬还发现靖安司中竟然有敌人的内应,在一次次的斗智斗勇中,张小敬终于在最后关头揭穿了背后主谋,阻止了破坏的发生,解救了唐城里的黎民百姓。一切皆为大义。

电视剧《长安十二时辰》你究竟看懂了多少?从中又解读到什么

最近看《长安十二时辰》,尤其是看到林九郎和太子之争,让人觉得不得不多说一些。

《长安十二时辰》看似展现大唐盛世繁华,但右相和太子这种朋党之争也暴露出盛世之下的隐忧。11年后,安史之乱彻底让这个帝国大厦浑然倒下。

纵观历史,从秦统一六国到清帝退位,两千多年来,每个朝代的更替都冥冥之中自有定数。而这些定数多因某些人而起。比如秦之李斯,崇尚暴法,助纣为虐,焚书坑儒,最终葬送了大秦帝国,自己也被腰斩于咸阳;汉之王莽,书生治国,不切实际,结果死于乱军之中;唐之安禄山,起兵作乱,被儿子所杀,未得善终,盛唐转衰;宋之王安石,变法维新,由治而乱,国力衰微,结果最终异族入侵;明之吴三桂,一己之私,引狼入室,导致鞑虏横行中原;清之袁世凯,卖友求荣,妄图称帝,在国人唾骂声中一命呜呼。以上这些人当时都位极人臣,正是其位之重其势之大,但不能顺应潮流,结果就成了时代的掘墓人,就是压死骆驼的最后一根稻草。

再从另外一个角度看,一个朝代的更迭,无非就是因为内忧、中忧、外忧所致。内忧就是小人干政,比如外戚、宦官、后宫。外戚毁了西汉、宦官毁了东汉、后宫则更为可恶,清之慈禧量中华之物力,结与国之欢心,可怜了尽忠的晚清重臣李中堂给妇人背了千古骂名。从中忧看,官场腐败,贪赃枉法,有权有势者拥兵自重,屠民弑君,随心所欲,官逼民反,生灵涂炭;从外忧看,异族一直虎视眈眈,匈奴、鲜卑、突厥、鞑靼、瓦剌、蒙古、女真、后金,一茬又一茬的侵侮汉民族汉文化。甚至元清两个马背上的野蛮民族占据中原,开历史倒车,让中华民族远离世界发展潮流。

中华的传统美德就在一次次的战争和朝代更替中被摧残和蹂躏。而留下的必然是糟粕、丛林法则和汉奸文化。

《长安十二时辰》的主线是抓住危害长安的凶手,李必,张小敬等人为此奔波在长安的街头巷尾,而导演以此又向我们展现了唐朝每个人物的信念和选择。其中让我记忆深刻的就是小瞳和书生。小瞳的扮演者王思思演的特别好,将一个痴心女子对心上人十分信任到不敢相信再到彻底绝望的心路历程向我们展示出来。

作者对的刻画书生很有深度,他不算的上是纯粹的负心汉,在看不到希望的时候也愿意和瞳儿同生共死的。妙就妙在张小敬让他看到了希望,当阳光撒在他身上那一刻时, 听到张小敬说热热乎乎的吃一份水盆羊肉时,他再也不愿面对身后的阴暗去了

,这种平日里司空见惯的日常成了他在黑暗里想都不不敢想的奢望,作者将人性本性赤裸裸的展现在观众面前,我们甚至不知道该不该骂他,因为谁不爱阳光,谁又不爱每日都吃的豆浆油条拌面盖饭,而张小敬此举并不是空穴来风,而是恰恰对应了第一集刚从水牢里出来时他第一眼看见阳光的感受。

导演对这种人们在经历苦难时对日常生活的向往在剧中有刻画,比如王忠嗣的女儿王韫秀早上出门的时候志气满满,要杀奸人。受了一天的折磨之后不禁哭了起来说了一句

让人不禁觉得她又可怜又好笑。

电视剧《长安十二时辰》近期热播,人们从中看到了大唐“开元盛世”的繁盛,看到美食、美酒、美文等唐朝的“诗酒文化”,看到狼卫的悲情人生,看到崔器、焦遂、靖安司小吏安柱国等普通人的生活,看到陇右焦燧堡战斗的惨烈,看到永王指使熊火帮地痞的强拆豪夺,看到右相与太子的权谋斗争,看到圣人统驭朝政的“平衡术”……

我解读到的《长安十二时辰》,可以概括为一句话:张小敬一天时间,教会你谈恋爱!

为了形成对比,还可以补充一句:如果感情失败,从李必、龙波身上找原因(具体分析请查看我的2篇文章:“《长安十二时辰》教人如何处理初恋、恋爱、热恋、婚姻之间的关系”和“日子过不下去、纠结抓狂从《长安十二时辰》李必、龙波身上找原因”)。

一、先从张小敬一整天的拼命厮杀中,领会正确的恋爱节奏。

1、张小敬任职不良帅期间,工作原因,与平康坊李香香结识。李香香风情万种、有情有义,是张小敬的初恋。后来张小敬因为杀死县尉和熊火帮34个地痞,被打入死囚牢,等候问斩,李香香为之哭了半日。彼此初恋结束。

2、李必为了查案,启用死囚张小敬,这才给了他展示自己和结识檀棋的机会。在共同办案的过程中,檀棋逐步看到张小敬是个好人,是个能拯救长安城的英雄。也看到唐律对张小敬的不公。

3、右骁卫官署,二人假戏真做。当檀棋为了不让右骁卫拿着烧红的烙铁去烙已经满身伤痕的张小敬,她宁愿赤脚在满是炭火的铁板上给甘守诚跳舞,二人确认了眼神。有幸逃走,当张小敬在众目睽睽之下抱起檀棋走出右骁卫官署时,二人恋爱关系确立。

4、这以后,张小敬就有了感情牵挂。他艳遇永新花魁许鹤子时,面对大明星的爱情表白,他霸气拒绝“我心里有人了”。查案需求来到李香香处,初恋看到他,很是兴奋,旧情不减,主动示爱,但张小敬推开了她的手,给初恋说再见。

5、闻染对他百般依赖,十分爱恋。但在张小敬心中,她是丫头,是队长闻无忌的女儿,是需要保护的妹妹,他们之间亲情满满,但与爱情无关。

《长安十二时辰》 ,看了最新三集,到底谁杀了老三

一个刚刚出场的人物,就那么莫名其妙的死了,稍不注意,甚至都不知道是谁杀的,真是好惨一角色。

第24集是张小敬和丁老三灵魂的对决,已经是死囚的张小敬卖力地为靖安司卖命,图的是什么?丁老三已经是守捉郎的火师,过着衣食无忧的生活,为什么非要和朝廷过不去呢?

所有的原因都是因为第八团那场烽燧堡之役,当第八团兄弟拼死护卫着家园等待朝廷的援兵时,朝廷却不闻不问,所幸后来还有9个兄弟活了下来。

张小敬回到长安后,做了不良帅,可以继续守在闻无忌和闻染的身边,他觉得自己是幸运的、幸福的。

丁老三回到长安后,发现自己的妻儿老小全部饿死在家中,而自己拼死拼活在前线保卫家园,自己的家人却无人照顾。虽然在那场战斗中,他活了下来,但他挣得的却只有一块饼,够养活谁的?所以从此丁老三和龙波一样对长安充满了仇恨!

也许就是这个原因,丁老三和龙波才会一起策划在上元夜这一天把长安搅个天翻地覆。

本来他们的计划是万无一失的,但是张小敬的出现却使这个计划充满了变数,因为张小敬的能力,第八团的人太了解了。

就像丁老三见到张小敬一点儿也不奇怪一样,他知道张小敬很快会找到自己。

他想劝张小敬和自己一起干,或者干脆什么都不干,就在他的屋子里住上一夜,天明了,一切也就过去了。到时候,张小敬可以带上檀棋远走高飞,可是张小敬不同意,他想找出幕后真凶,然后阻止这场阴谋,挽救长安百姓与水火之中。

张小敬自然是不同意的,他有自己的坚持,这种坚持不是受人之托忠人之事,而是不管朝廷怎么样,百姓是无辜的,他要挽救的是百姓,而不是朝廷。

老三是守捉郎的火师(首领),张小敬相劝老三回头,老三想让张小敬加入。

双方既然见面,老三的手下守捉郎为了保守行动机密,肯定是不会放张小敬活着离开的。要么加入要么死。

老三明白这个道理,他见无法说服张小敬,又不愿杀了昔日的老兄弟,只好杀掉几个知情的手下守捉郎,放张小敬离开,就当他没来过。

没想到一个守捉郎没死透,趁着两人走神,来了个反杀,把老三给干掉了。

明面上老三是被一个没有死透的守捉郎刺中要害而死,实际上我认为老三是【为了张小敬而死】。

记得当时老三说过这样一句话“如果张小敬活着离开,全城的守捉郎不会相信他,官府也不会相信张小敬”。

因为有了这样的条件,所以我觉得老三故意牺牲的。

要知道张小敬和老三都是经历过烽燧堡战役的人,长年在陇右当兵,怎么可能对危险不敏感,被一个受伤的守捉郎刺中要害?

这里最好的解释是“老三为了成全张小敬,故意牺牲”所以他是死在自己的安排之下。

要知道火师老三死后,邻街的守捉郎立马得到了消息,是谁给的?得知消息后,“恩必报,债必偿”的全力阻止张小敬查案。

这就是老三故意死的目的——阻止张小敬,同时慢慢把张小敬推向龙波,干完大事后,一起离开长安!

《长安十二时辰》大结局究竟什么意思?何执政、右相都怎样了?有哪些“坑”根本没填

一切的始作俑者是圣人,因为只有右相不断的找太子的茬,太子不断反击右相,这样圣人的宝座才能坐稳,做踏实了!否则不知哪天位置就让太子夺了去,毕竟圣人的皇位这么来的,还有他的太爷爷李世民的皇位也是这么来的!徐宾只是执行这个计划的人,没有太子的默许和支持一个八品小吏哪来这么多的钱,和贵人相助,郭力士和何执正是策划这件事的人,至少他两是知情者,太子才是幕后的boss,因为只有这样才能阻止右相代政,太子不至于被废被杀。李必只是明面上推进事情发展的人,而张小敬就是起到一个猎犬的作用,一步一步闻着设计好的线索,最终破案。成功的完成太子的计划,保住太子之位,不至于被废和被杀!

我是大野泽的风,致力于原创问答,我来回答这个问题。

何执政,通过几首诗可以退算出他是贺知章,“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知绿叶谁裁出,二月春风似剪刀”“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰”等,都是贺知章老先生的诗。他最终还是告老还乡了,在唐代那个时代86岁告老还乡,是一个很好的结局,没有啥值得怀疑的,则会是一个很好的结局。

右相林九郎原型是李林甫,我们知道,是一个奸相,但也是唐代在位比较长的一位宰相。虽然最终也是病逝,可是因为牵扯进杨国忠案,所以最终家族也被抄没,没有善终。

至于李必,原型就是李泌。

李泌(bì)(722年-789年4月1日 ),字长源。京兆(今陕西西安)人。 唐朝中期著名政治家、谋臣、学者,北周"八柱国"李弼的六世孙。

李泌自幼聪颖,深得唐玄宗赏识,令其待诏翰林,为东宫属官。后遭宰相杨国忠忌恨,只得归隐名山。安史之乱时,唐肃宗即位灵武,召李泌参谋军事。但他又被权宦李辅国等诬陷,再次隐居衡岳。唐代宗即位后,召为翰林学士。屡遭宰相元载、常衮排斥,出外任职。唐德宗时入朝拜相,官至中书侍郎、同平章事,累封邺县侯,世称"李邺侯"。贞元五年(789年),李泌去世,年六十八。获赠太子太傅。

所以结果如何,我们就能够知道了。

倒是有几个坑,还没有填,就是元载这个傻缺,让人喜欢不起来的男人,在后面也是成为了奸相,他的结局也不好。再就是檀棋这个坑,没有跟着张小敬,也没给这长源走,而是选择追随严太真,也就是杨贵妃的原型,十年后马嵬坡事发,如果下半部檀棋还在,可能会在这段祸事中罹难。

昨夜让我们魂牵梦绕的《长安十二时辰》,大结局,慨然上演。但是留给我们的思考,还在蔓延。

让人大跌眼镜的是,最后的BOSS,竟然是小小的徐宾?是他挟持圣人后,在张小敬(雷佳音)面前,给观众答疑解惑的同时,却也让我们多了更多的疑惑。

那么,救姚汝能的红衣人是谁?为何给他金币,让他去安西呢?永王为什么杀小弟封大伦呢?徐宾的金币又是哪里来的呢?何执正去哪了呢?圣人为什么把何执正的诗给填上了呢?

太子烧了林九郎的罪证,他的结果又如何呢?王蕴秀为什么这么大的胆,敢违抗圣人的命令射杀徐宾?她背后又是什么人呢?圣人知不知道右相林九郎的斑斑劣迹呢?右相结果如何呢?

带着这些疑问,我们只能从续集里找答案了。但从鹏哥的角度看,有一些疑问,还是有合理的推测的。

看完了《长安十二时辰》最后两集,解了很多疑惑。

原来徐宾才是幕后主谋:

——用“人一生,总要干一件让自己得意的事,才好意思闭眼”点醒了何孚,激起了何孚的斗志,因为何孚有家仇要报。

——小勃律使馆的选址就是冲着杀闻无忌去的,这样他就可以说服蚍蜉组织的首领龙波为自己所用,因为龙波和闻无忌是第八团过命的兄弟。

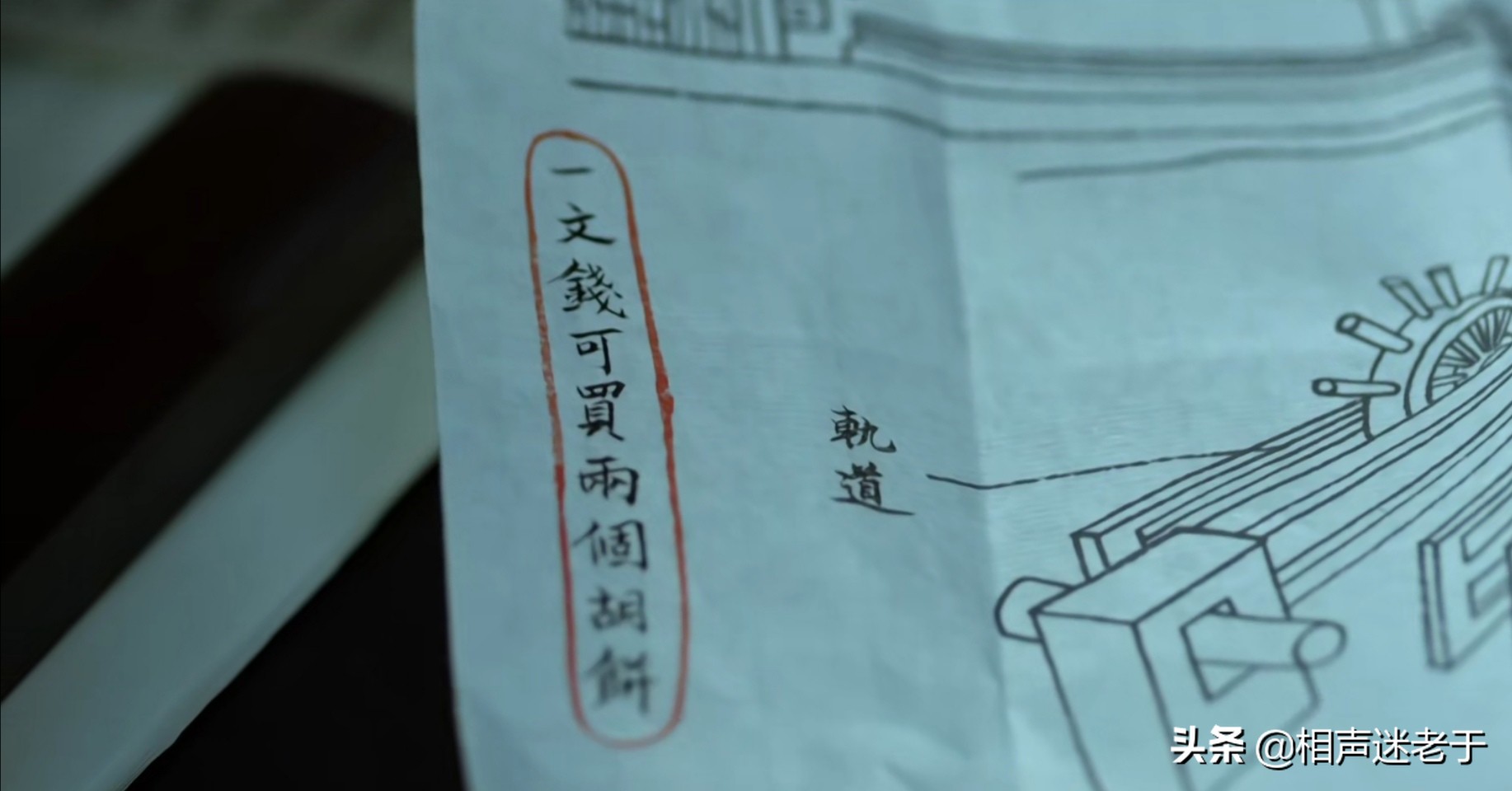

——把“一枚铜钱可以买两个胡饼”写在大灯楼的图纸上,让毛顺觉得建灯楼的400万钱,是饿死很多灾民换来的。

用灾民救命的钱来换取自己的功成名就,但凡有点良心的人都会觉得耻辱,所以毛顺宁愿赔上全家的性命也要用伏火雷炸掉花萼楼,以及里面的皇亲贵胄。

而徐宾做这一切仅仅是为了见到圣人,亲口告诉他自己很有才,可以做大唐的宰相。活脱脱一个渴望逆袭、被人瞧不起的小人物,费尽心机布局,最后却什么也没有得到,多么可笑、可悲、可怜!

原来靖安司里除了陆三、姚汝能之外,报时的庞灵也是暗桩,他为了入赘右相府,亲自请命潜伏到靖安司,为的是立功后,让右相高看他一眼。

原来诗人程参不是吃闲饭的,是他发现了庞灵是暗桩,拿到了庞灵和右相女儿来往信件,里面有很多对太子有利的证据;并查出了“阙勒霍多”幕后主使徐宾。

原来檀棋最后没有选择张小敬,也没有继续跟着李必,而是选择留在严太真身边。

年度神剧《长安十二时辰》终于拉下了帷幕。

这部神剧集合了美食、礼法、服饰等元素,我们能把它看作是一部深夜食堂;也可以将它看作一部礼仪培训;亦或是将它看作长安时装秀。体验下来就是两个字:跪了。

有意思的是它的结局,任谁都没有想到,幕后黑手居然会是徐宾。因为这个局实在太大,大到牵扯到当今圣人,一个小小的徐宾并没有这么大的能量。

徐宾给出的原因也是让人无法相信,他是为了宰相之位。张小敬也是一万个不相信,对他一番质问:

编剧也真是够狠的,最后还给观众来个悬疑~(虽然感觉有点强行结尾)

大结局中,张小敬、李必和檀棋分道扬镳,编剧的脑洞也是大,配合黑白的画面,给人一种曲终人散、各奔四方的感觉。张小敬选择救驾有功,被封三品参将,但他还是选择重回前线,李必入了凤阁却选择了入山修行,檀棋不知为何选择入宫跟随严太真。

《长安十二时辰》大结局,导演虽然在拼命填坑,但还是有不少坑都没填上,不知会不会有第二季。

先说何执正和右相的结局。

何执正回到了自己的家乡,并留下了自己的著名诗篇,《回乡偶书》。

而右相林九郎,剧中虽没有交代,但可以推测出,林九郎仍继续担任右相一职,但圣人并没有将大权全部交给他。

圣人最终还是选择了将皇位传给太子,放弃了将权利完全交给林九郎的打算。但林九郎确实有些才干,所以就让他继续留任右相一职。

剧中还有不少坑没填,举几个例子。

1、救走姚汝能的人是谁?为什么要救他?他为什么拿着跟徐宾家里搜出的一模一样的金币?又为什么要去安西?

2、徐宾家中大量的金币从何而来?是否与何家村金器案有关联?

3、徐宾作为一个户部八品小吏,为何会与龙波结识?

感谢邀请。

《长安十二时辰》大结局中,何监告老还乡,奸相林九郎也没有受到应有的惩罚,圣人回宫,李必归隐,张小敬没有带走檀棋,独自一人离开了长安。果然,编剧就是在讲长安内一天一夜,而不是一个完完整整的故事。

我认为这部剧有以下一个未填的坑:

檀棋说要帮他们盯着长安,帮助劝谏圣人,应该只是表面的说辞,当时杨羽幻帮她,是想让她做一件事,不要让徐鹤子获得圣人的青睐,但剧中一直没有出来后续檀棋的行动。而且马嵬坡之变一直有人说,有一个婢女替杨玉环死了,是不是就是檀棋呢?

程参在破案时,曾将这枚大食的金币放在了龙波和何孚之间,预示了徐宾是主谋,但这些金币又是来自何处呢?

一个是王忠嗣,一个是安禄山。他们只出现在了别人的口中,但未曾出现过,也没有实际的动作,这场政权之争,与他们有没有关系?

我们知道《安禄山事迹》就是姚汝能写的,他在书中写到:“(安禄山)潜与诸道商胡兴贩,每岁输异方珍宝,计百数万。每商胡至,则禄山胡服重床,烧香列珍宝,令百胡侍左右,群胡罗拜于下,邀福于天,禄山盛陈牲牢,诸巫击鼓歌舞,至暮而散,遂 令诸胡于诸道潜市罗帛,及造绯紫袍、金银鱼袋、腰带等百万计,将为叛逆之资,已八九年矣。”

可以看出安禄山在西域地带曾经与胡商勾结,产生了大量的资金往来,那么徐宾的大食金币是不是安禄山提供的呢?

难道是权宜之计么?感觉太子在剧中一直对皇上毕恭毕敬,关键时刻还要找曾要废弃自己的父亲,是他想杀皇上,还是何监要帮他杀皇上,他是不是主谋呢?最后站位右相是不是要洗白自己?

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号